8.3 Beni pubblici

Un’altra situazione in cui il mercato lasciato a sé stesso non porta a un esito efficiente è quella dei beni pubblici come ad esempio la difesa nazionale, la pulizia e l’ordine pubblico, l’illuminazione stradale e la ricerca scientifica di base. Un bene pubblico presenta due fondamentali differenze rispetto a un bene privato come uno smartphone o un chilo di mele: la non rivalità (il consumo di un individuo non riduce quello degli altri) e la non escludibilità (è impossibile impedire a qualcuno di beneficiarne). Una volta fornito, chiunque ne può beneficiare, indipendentemente da se ha contributo a fornirlo, ed inoltre nessuno può essere escluso.

La fonte e la forma dell’inefficienza

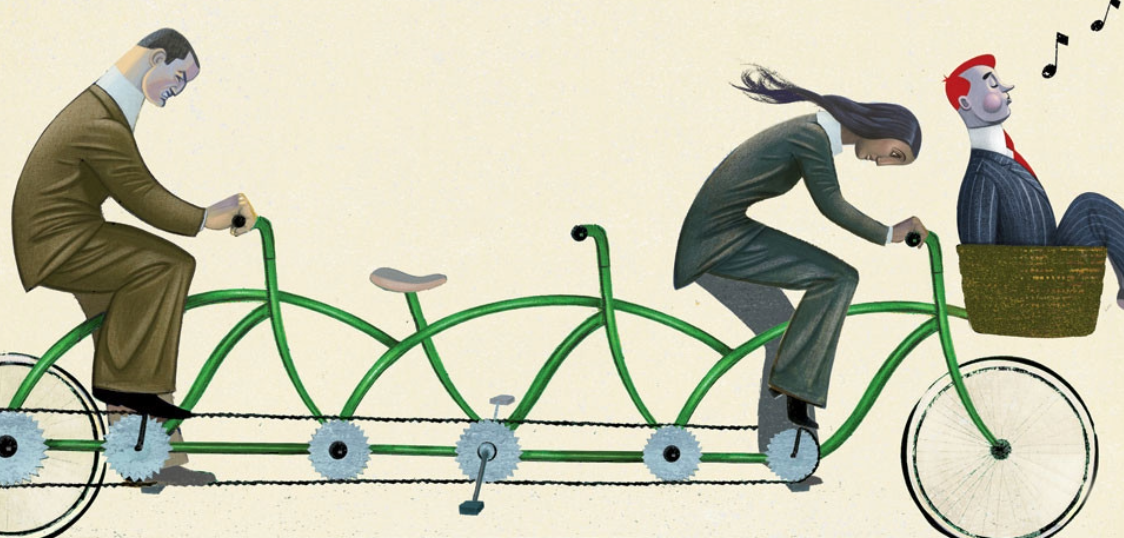

Il problema nasce dal fenomeno del free rider: poiché il beneficio è disponibile per tutti indipendentemente da chi ha contribuito, gli individui scelgono di fare una “corsa gratis” non pagando, aspettandosi che siano gli altri a sostenere il costo.

sono analoghe a quelle viste nella sezione precedente per un bene privato che genera esternalità positive. Anche nel caso dei beni pubblici, i benefici si estendono a tutti i membri della collettività, ma quando ciascun individuo decide se e quanto contribuire, tiene conto soltanto del vantaggio personale. In assenza di interventi statali, il mercato lasciato a sé stesso porta tutti a ragionare così. Il risultato è che il bene non viene fornito, o viene fornito in quantità più bassa di quanto sarebbe socialmente desiderabile.

Il problema nasce dal fenomeno del free rider: poiché il beneficio è disponibile per tutti indipendentemente da chi ha contribuito, gli individui scelgono di fare una “corsa gratis” non pagando, aspettandosi che siano gli altri a sostenere il costo.

sono analoghe a quelle viste nella sezione precedente per un bene privato che genera esternalità positive. Anche nel caso dei beni pubblici, i benefici si estendono a tutti i membri della collettività, ma quando ciascun individuo decide se e quanto contribuire, tiene conto soltanto del vantaggio personale. In assenza di interventi statali, il mercato lasciato a sé stesso porta tutti a ragionare così. Il risultato è che il bene non viene fornito, o viene fornito in quantità più bassa di quanto sarebbe socialmente desiderabile.

Il gioco del bene pubblico

Immaginiamo un quartiere abitato da due soli residenti, Alice e Bruno, che possono ciascuno contribuire 10 euro a settimana per la pulizia del parco (C) o non contribuire affatto (NC). Ogni contribuito costa 10 a chi lo versa, ma genera un beneficio di 8 euro per ciascun residente. Se uno dei due contribuisce e l’altro non lo fa, il primo paga 10 e riceve un beneficio di 8, ottenendo un surplus negativo di $–2$. L’altro non paga nulla ma riceve comunque il beneficio, ottenendo un surplus pari a 8. Se entrambi contribuiscono, ciascuno paga 10 ma riceve 16, ottenendo un surplus di 6. Se nessuno contribuisce, entrambi rimangono a 0.

| $\text{Bruno}$ | |||||

| C | NC | ||||

| $\text{Alice}$ | C | $6$ | $6$ | $-2$ | $8$ |

| NC | $8$ | $-2$ | $0$ | $0$ | |

Questo gioco è un dilemma del prigioniero! Contribuire congiuntamente è socialmente efficiente, ma ciascuno ha incentivo a non farlo: per entrambi, non contribuire è una strategia dominante. Il risultato è che nessuno contribuisce, e il parco resta sporco.

Con due soli residenti, si potrebbe pensare che il problema sia risolvibile con una contrattazione diretta: Alice e Bruno potrebbero accordarsi — vincolandosi legalmente attraverso un contratto — per contribuire entrambi alla pulizia del parco. Ma quando i residenti sono molti di più, questa diventa una possibilità remota: pensare che decine, centinaia o migliaia di persone si siedano ad un tavolo per decidere cosa fare non è realistico.

Il punto, però, è che con molti residenti il problema non cambia nella sostanza. Supponiamo che siano 1000, ciascuno con la possibilità di contribuire 10 euro, e supponiamo ancora che ogni contributo generi 8 euro di beneficio per ciascun residente. Dal punto di vista individuale, il calcolo resta invariato: l’incentivo al free riding rimane lo stesso. Prendiamo Bruno, uno dei mille abitanti. Supponiamo che Bruno si aspetti che $N$ dei suoi 999 concittadini contribuisca. Se contribuisce, i contribuenti diventano $N+1$. Il beneficio di Bruno, al netto del suo contributo, è quindi $(N+1)\times 8-10$. Se non contribuisce, Bruno ottiene $N\times 8$, ovvero $8$ euro di beneficio in meno, ma anche 10 euro spesi in meno. Anche nel gioco del bene pubblico con 1000 giocatori, non contribuire è la strategia dominante per ognuno.